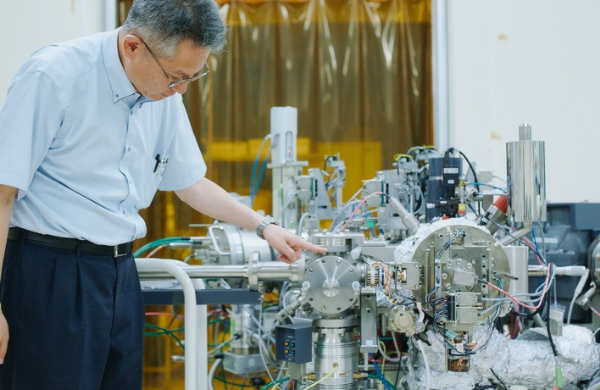

熊本大学大学院先端科学研究部で無機・電子材料分野の知識と経験をベースに材料開発の研究に取り組む橋新剛准教授。半導体用放熱材の開発、半導体製造プロセスの最適化、危険予知のための火山性ガス検知にも挑戦するなど、その研究は社会に直結しています。三つのプロジェクトの将来ビジョンについて語っていただきました。

半導体の研究で未来をデザイン

―― 橋新先生のご研究について教えてください。

内閣府地方大学・地方創生事業として半導体分野で求められる放熱材の開発、戦略的創造研究推進事業([革新的計測解析] 社会課題解決を志向した革新的計測 ・解析システムの創出)として半導体デバイスに内在する不良化因子の特定と半導体製造プロセスの最適化、人命を担保するために半導体式ガスセンサを用いた火山性ガス検知による危険予測システムの構築、に取り組んでいます。

◆放熱材の開発

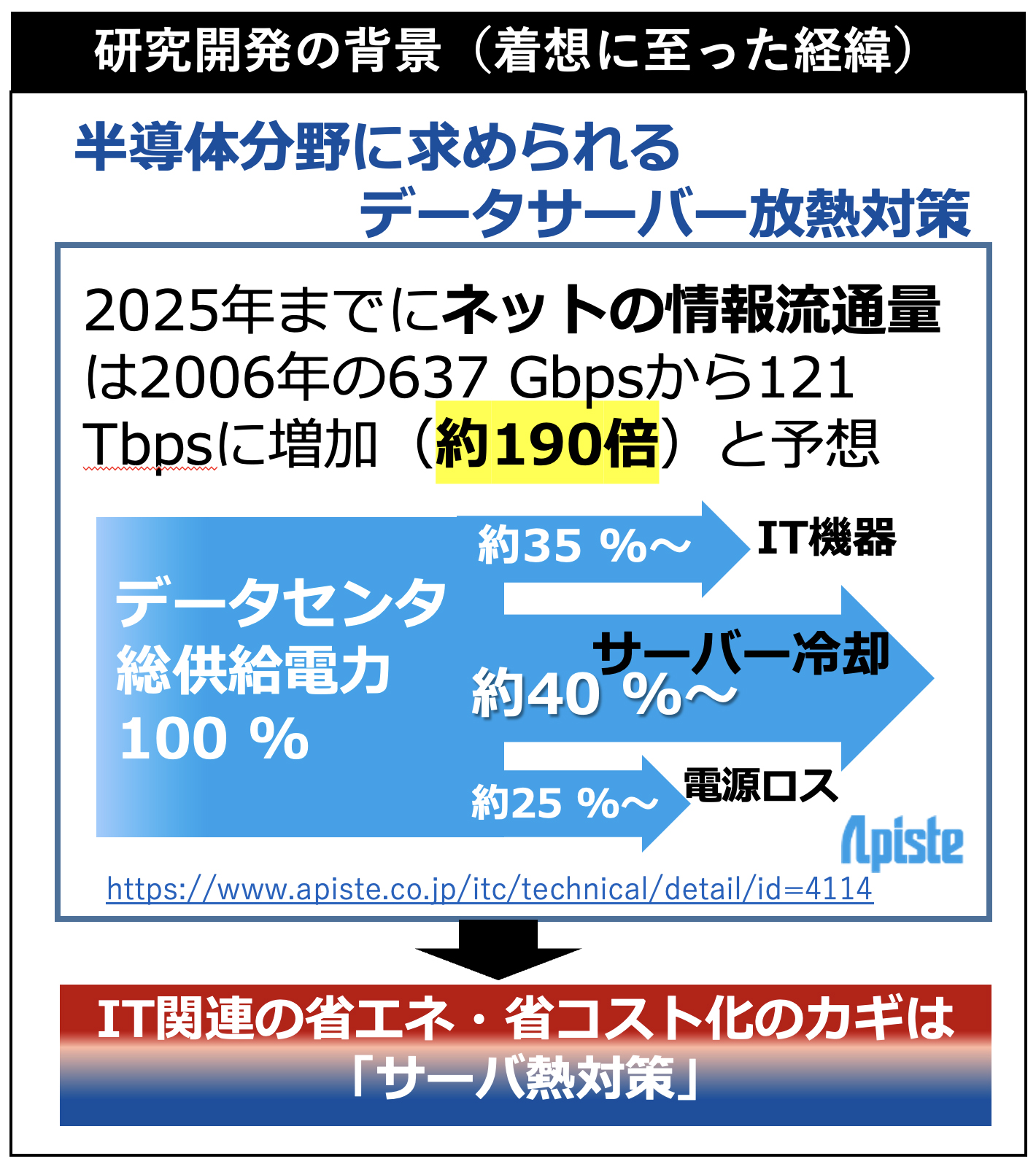

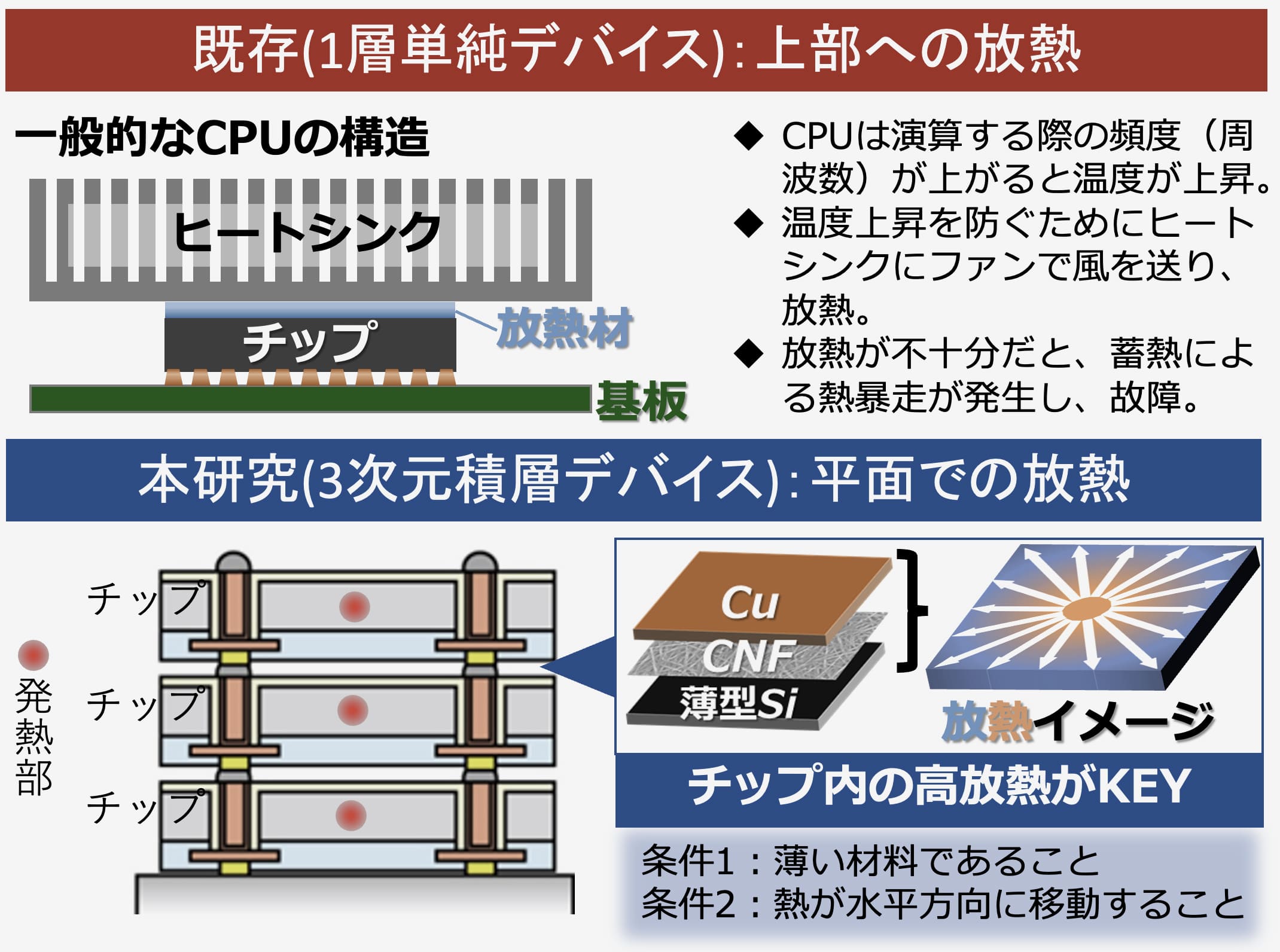

半導体は人にたとえると、スマートフォンやパーソナルコンピューターの頭脳です。これを集積化させた半導体として3次元積層半導体が注目されています。半導体の微細化によってモバイル機器やウェアラブルデバイスを小型化でき、消費電力の低減が見込めます。さらに半導体を積層した3次元積層構造とすることで半導体内配線による信号処理(通信)の高速化を実現できます。その反面、半導体あたりの消費電力密度の上昇により積層半導体の中間層からの熱の逃げ道が少ないため、局所的な温度上昇が発生しやすいという問題があります。他方、ネットの情報流通量は増加傾向にあり、データセンタの総供給電力のうち、40%はサーバー冷却に使われています。今後、10年で生成AIによる消費電力量は原子力発電所1基分の発電量に相当するとも言われていますので、半導体分野の放熱は解決すべき喫緊の課題です。そのためには放熱材が必要です。

―― どうやって熱を逃がすのでしょうか?

既存のチップは上方向への放熱が主流ですが、3層積層チップの場合、2層のチップは上の3層と下の1層からの熱も受けるので、発熱量が増加します。これを解決するためには、横方向に熱を逃がす必要があります。当研究室では平面方向に熱を逃がすために炭素材料であるカーボンナノファイバーと金属である銅を複合化させることに挑戦しています。熱がどのように伝わるかをシミュレーションすることでどのような成分で複合化すれば良いのかがわかります。熱を逃がすチップの製造条件がわかったとしてもそれを使えるカタチにするためには、3次元積層を実装した構造での熱の移動を最適化する必要があるので、伝熱シミュレーションに取り組んでいます。これらが達成できたとしても、半導体チップの動作不良に繋がる可能性があります。

◆半導体製造プロセスの最適化

―― 半導体デバイスの動作不良を引き起こさないためにはどうすればよいのでしょうか?

半導体チップの中では、電子が情報を運んでいます。このチップの中に不要な物質があると、電子の流れが妨げられて、電気のエネルギーが熱になってしまいます。不要な物質によって半導体チップの動作不良に繋がるので、この不要な物質を不良化因子と呼んでいます。この不良化因子が発生しないような半導体チップを製造する工程(プロセス)を見出すことに挑戦しています。

―― どうやって不良化因子が発生しないような製造プロセスを見出せるのでしょうか?

ここで登場するのがミニマルファブです。通常、半導体を作る工場は、何千億円もかかるとても巨大な施設です。でも「ミニマルファブ」はちがいます。ミニマルファブは国産の技術であり、部屋の一角くらいのスペースでも使えて、少量から試作ができる「小型で柔軟な製造システム」です。たとえば、もしスマホの中の重要な部品を海外に頼りきりだと、貿易摩擦等のトラブルが起きたときに入ってこなくなるかもしれません。でもミニマルファブの技術があれば、日本国内で半導体をすぐに作ることができます。大学やベンチャー企業など、小さな研究チームが「こんな半導体を作りたい!」と思ったとき、大きな工場ではなかなか対応できません。でもミニマルファブなら、アイデアをすぐカタチにできるので、新しい技術が生まれるスピードがアップします。ミニマルファブを用いることで、半導体の製造プロセスを必要に応じて途中で変更可能です。プロセスを改善して製造した半導体チップの分析を行い、不良に繋がる因子を特定することで、不良化因子が発生しないプロセスをCREST*メンバーで取り組んでいる計測インフォマティクスで明らかにしようとしています。

*CREST:科学技術イノベーションにつながる卓越した成果を生み出すネットワーク型研究(チーム型)

国立研究開発法人産業技術総合研究所 臨海副都心センターにある

クリエイティブミニマルファブ(CMF)

https://unit.aist.go.jp/icps/icps-mp/cmf/index.html

◆半導体式ガスセンサによる危険予測システムの構築

―― ガスセンサで危険をどうやって予測できるのでしょうか。

ガスセンサは目に見えないガスをミエル化(可視化)することができます。簡単には、電気回路に直列に繋いだ半導体にガスが吸着すると、電流の流れが変化するので、その変化を電圧として時間に対して測定することでガスに対する応答を可視化することができます。火口から噴出するガスは多くのガスが含まれていますが、特に人間に有害なガスが硫化水素です。この硫化水素は800 ppm以上を数呼吸するだけで人間にとっての致死量に達します。火山性の地震が発生するとその5倍(0.4%)、火山が爆発するとその25倍(2%)に達します。これを事前に察知して、危険から人を守るために通知できるシステムを作りたいと考えています。

―― いつ頃に実現できそうですか。

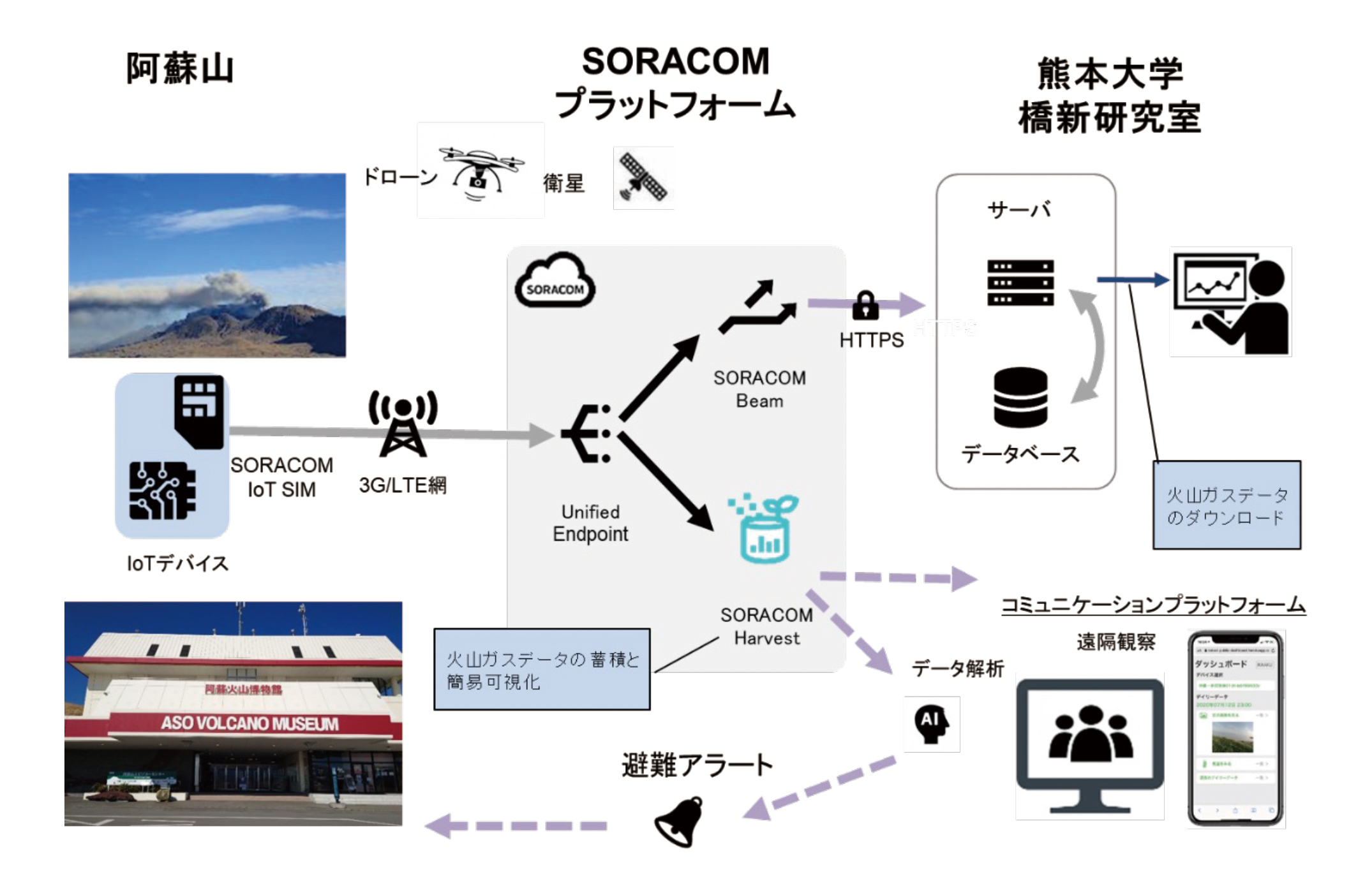

少なくとも10~20年は掛かると思います。単に硫化水素だけを検出しても危険予測は実現不可能です。他の環境情報(温度、湿度、気圧、過去の火山性地震のデータ、二酸化硫黄の噴出挙動など)と統合することで、経時変化から火山性地震や噴火の可能性を予測する必要があります。そのためには、2025年8月1日に阿蘇火山博物館屋上に設置した火山性ガス検知用試作機の希薄な周辺ガスの応答だけでなく、火口付近のガスの応答を取得し、ガスの成分抽出を行い、火山活動の予想を行うシステム構築が重要です。地道なデータの蓄積が危険予測の確率を上げることに繋がります。

失敗の中から学ぶこと、それが研究。

―― 教育で大切にしていることは?

研究室では「つくる、見る、組み立てる、活かす」という流れを意識しています。サイエンスは理論を追究すること、エンジニアリングは社会で役立てること。その両方を意識した教育を心がけています。また、私自身が学生時代に苦労した経験から、「考える力」と「継続する力」が重要だと伝えています。実験は失敗の連続ですが、その中で学ぶことは本当に多い。結果だけでなく、そこに至る過程をどう次に活かすかを大事にしてほしいと思っています。

一方で、心血を注いで研究を行っているのだから「歴史に名前を残したい」という気合いを持って研究に向き合ってほしいとも思っています。

―― 失敗の中から研究に役立ったというエピソードを教えてください。

クリーンルームでガス検知用の酸化物半導体電極を作製する予備実験として真空で蒸着できそうな金属(アルミ、チタン、クロム等)を電解研磨によって鏡面を出す実験を行っていました。アルミは綺麗な鏡面になったのですが、その他の金属は表面が荒れるだけで、チタン板の場合は電解液中に白い粉が多量に噴き出してしまい、白い粉はチタンの板にもこびりついていました。結局、目的とする鏡面を出すことができず、失敗サンプルとして保管していました。ある日、別のサンプルのX線回折測定のついでに失敗サンプルを測定してみると、アナターゼ型のチタニアであることがわかり、走査型電子顕微鏡で確認するとフジツボのような形態でした。表面積が大きいのでガス検知に使えるのでは?と考え、金櫛型電極に成膜してプロパン等の可燃性ガスに曝すと高感度な応答を示して驚いたことを記憶しています。

―― 最後に学生や若い研究者へメッセージをお願いします。

研究は地味で失敗ばかりです。それでも自分の手で新しい価値を生み出せた瞬間は何にもかえがたい喜びがあります。失敗を恐れず、挑戦を続けてほしいと思います。そして「技術は人を幸せにするためにある」という視点を忘れないでほしいと思います。