地球を巡る水や、そこに含まれるさまざまな物質が「どこから来て、どこへ行くのか」。その“履歴”を明らかにし、環境の変化や水に対する人間活動の影響を科学的に解き明かす−―これが熊本大学大学院先端科学研究部・細野高啓教授の専門です。細野教授は水質分析や同位体測定、微生物の調査などを通して、地球表層の環境を可視化する研究に取り組んでいます。

水や物質の循環を「可視化」

―― 細野先生のご研究について教えてください。

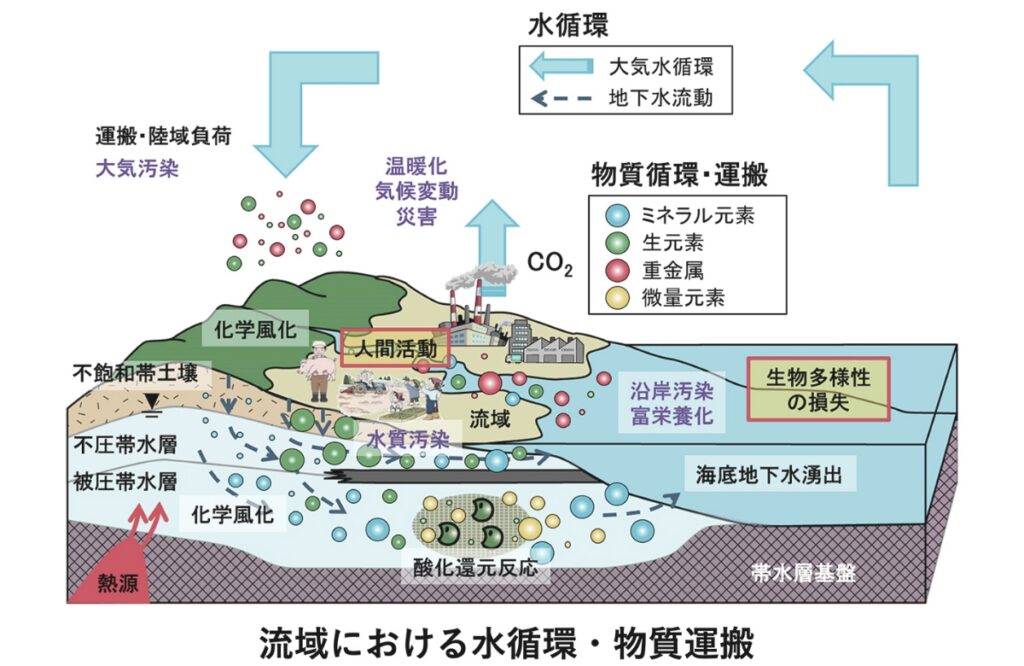

ひとことで説明すると「水や物質の循環に関する環境の研究」です。地球表層を巡る水が、どこから来てどのような物質を運び、どこへ流れていくのかを解き明かしています。たとえば炭素や窒素といった地球環境問題を考える上で鍵となる物質の自然の循環サイクルが、人間の活動によってどう変化しているかなどを調べています。

具体的には、水質の一般的な分析に加えて、同位体(同じ元素でも質量数の違う核種)の計測を通して、見えない物質の起源や変化を追跡しています。さらに、微生物がどう関与しているかを調べることで、より深く自然の仕組みを理解することができます。私自身は基本的に「自然の仕組みを知りたい」という興味や目的があります。その仕組みや目に見えない物質の動きをシミュレーションモデルなどを用い可視化することで、結果的には現代社会が抱えている地球温暖化や水質汚染などの課題解決へも貢献できるのではないかと考えています。

国内だけでなく、アジア・アフリカ地域を中心に、最近ではキルギスやニュージーランドなど異なる自然環境を持つ国外の地域でも調査を行い、水や物質の動態を比較しながら研究を展開しています。

「好き」を追求したら研究の道へ

―― 自然の仕組みに関心を持たれたのは、いつ頃からだったのでしょうか?

小学生の頃から自然が大好きでした。特に鉱物や化石には強い関心がありました。それらを標本にして展覧会に出展したり、拾った石を博物館で鑑定してもらったりしていました(笑)。

やがて当時住んでいた京都で鉱物愛好会に参加し、鉱物採取のために大人の方々と一緒に各地を巡るようになりました。その頃から「自分の目で見て、手で触って確かめる」ことが好きだったように思います。それ以外にも、貝殻や食虫植物、動物の巣、切手やコインなど、興味のあるものは何でも集めて標本にしていました。今思えば、探究や観察の基礎はこの時期に培われたのかもしれませんね。

キリマンジャロ山における湧水調査

ニュージーランドにおける河川調査

―― 高校生・大学生の頃はどのような学生だったのですか?

高校時代は陸上部で長距離を走る毎日でした。勉強はそんなにしていませんでしたが(笑)、自然や地学への興味はずっと持ち続けていました。大学では専門の学びに夢中になり、岩石・鉱物・化石の採取活動を続けていました。その他にも登山や自転車でのツーリング、さらには格安の海外旅行をするなどアクティブに過ごしていました。

一人で旅をして現地の自然や文化に触れることで、さまざまな価値観や問題意識が養われました。バックパッカー貧乏旅を通じて、環境と人間の関係を肌で感じていたように思います。

―― 研究者としての転機になった出来事はありますか?

大学院で進路を考えていた頃は、まさに社会全体で「環境問題」が注目され始めた時期でした。自分がこれまで学んできた地質学の知識や技術を、まだ十分に開拓されていない“環境”の分野に応用できないかと考えたのがきっかけです。

ちょうどその時期に尊敬する先生たちと出会い、「自分もこうなりたい」と思うようになりました。その思いが、現在の研究分野に進む原動力となりました。

―― 熊本大学での研究生活について教えてください

熊本大学に来た当初は、地下水の研究分野で尊敬していた先生が熊本大学にいらっしゃって、その先生のもとで学びたいという思いで赴任しました。結果的に、熊本が日本有数の地下水都市であることをより深く知り、この地での研究が自然と始まりました。

熊本には多くの観測井戸や地下水データがあり、行政とも連携しながら研究ができる体制が整っています。今では国内外から「熊本=地下水研究の拠点」として注目されるようになっており、私自身も多くの研究成果を熊本の地から発信しています。

地震で明らかになった地下水への影響

―― 細野先生が熊本大学に赴任後しばらくして熊本地震が起こりました。研究にどのような影響がありましたか。

あのときは多くの湧水が突然枯れたり、逆に今まで水が出ていなかった場所から新しい湧水が現れたりと、地下水の動きに劇的な変化が起こりました。帯水層の特性が変化することにより水質や菌叢特徴までも変化することを示す非常に貴重なデータを得ることができました。これらの観測結果は、熊本だけでなく世界的にも注目される発見となり、地下水と地震活動の関係を解明する研究に大きな一歩をもたらしました。「その時でなければ得られないデータ」があるという意味で、学問的にも重要な経験になったと思います。

―― プライベートではどのように過ごされていますか?

休日は庭いじりや果樹のプランター栽培、トレイルランニングを楽しんでいます。最近は自宅でブドウを育てているんですよ。実がなるのを見ると嬉しいし、しかももぎたてのフルーツが食べられるのも嬉しいですね。研究と同じように、自然と触れ合う時間は私にとって大切な癒しとなっています。

また、時間があれば登山やジョギングもします。立田山など近くの山を登って降りる「登山ランニング」のような運動は、気分転換と体力維持の両方に役立っています。

―― 最後に、学生やこれから研究を志す若い方々へメッセージをお願いします。

若いうちにしかできないことがあります。失敗を恐れず、どんどん挑戦してほしいと思います。昨今の若い人は「失敗を避けよう」とする傾向も見られますが、本当の学びは失敗からしか得られないことも多いものです。失敗を恐れずに、好きなことに夢中になってみる。自分の「なぜ?」という感覚を大事にする。そんな日々の積み重ねが、将来きっと大きな糧になると思います。