光で可逆的に変化する「フォトクロミック分子」とは

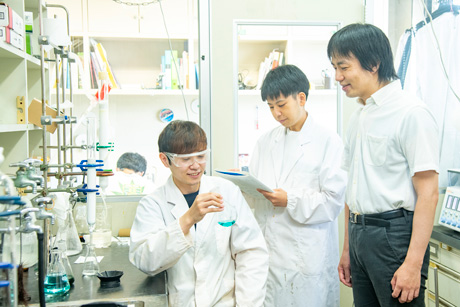

Q:深港先生のご研究内容を教えてください。

『フォトクロミック分子を利用した光機能性材料開発及び応用』をテーマに研究しています。フォトクロミック分子とは、光で可逆的に色が変化する分子のことを指します。「フォト」は光、「クロミック」は色の変化現象のことです。この現象は「フォトクロミズム」と呼ばれ、光照射により分子量が等しい2種の化合物間て゛起こる異性化反応に基づいています。少し噛み砕いて説明します。フォトクロミック分子は、光を吸収し、その吸収したエネルギーを使って、分子の構造を変化させます。構造が変化するとまったく別の物質になるため、色だけでなく、その他の様々な特性も変わるという性質を持ちます。もっとも重要なのは「変化しても、元に戻る」ということ。変化して、また元に戻る。このふたつの状態を光で行ったり来たりコントロールできるのがフォトクロミック分子なのです。フォトクロミック分子は色の変化のみならず、屈折率や誘電率、酸化還元電位が可逆的に変化することから、光メモリー材料や調光材料、表示材料などへの応用が期待されています。

「分子に仕事をさせる」とどんなことが可能になるか

Q:フォトクロミック分子を使った材料の開発や応用について、具体的にどのようなものが考えられるのでしょうか。

フォトクロミズムを応用したもののひとつに「調光ガラス」がすでに存在します。光の強さを調整するガラスで、サングラスなどに使われています。普通のサングラスは遮光のため元から着色されていますが、調光サングラスは外に出た時だけ色がつき、室内(暗室)に戻ると色が消えて透明になるのが特徴です。日差しの強い欧米ではすでにシェア率の高い商品となっています。最近では、調光機能がついたコンタクトレンズなども登場しており、日本でも少しずつシェアが広がってきています。

このようにフォトクロミック分子は身近なところで応用はされてはいますが、私たちの研究室では「さらなる可能性」を探索しているところです。例えば、フォトクロミック分子には「情報の記録に応用できる」という可能性もあるため、その研究を進めています。着色と無色のふたつの状態に変化する現象を、コンピュータ上で言う「0と1」に置き換えると、光で情報を書き込んだり消したりという使い方ができる可能性があるのです。

Q:すでに存在する情報記録と、フォトクロミック分子による情報記録とでは、どのような違いや特徴があるのでしょう。

現在活用されているBlu-rayやDVDなどは、まず光を当て、光を当てたところを温めて形状を変え、反射してくる光の量を変えることで「ここに書き込んだ」と読み出しています。ただ、これからは8Kなど高画質なものがどんどん登場し、情報量もさらに莫大になっていくことが予想されています。つまり、現存のメディアだけでは情報記録の限界がくる可能性があるのです。現存のメディアは光を熱に変換して情報を記録しています。熱は拡散していくため、小さく書き込むことができず、どうしても限界が出てくるのです。

一方、私たちが研究しているフォトクロミック分子は、光のエネルギーを熱に変換することなく分子の反応にそのまま変換できるため、熱拡散などの影響を受けずに情報の書き込みが行えます。突き詰めれば、一個の分子にひとつ(もしくはそれ以上)の情報を入れ込むことが原理的には可能なのです。

ただ、原理的に可能ではあるのですが、実際にはさまざまな壁があり、「分子に何かをさせる」にはいくつものハードルがあることも同時にわかってきています。それでも世界中の人は「分子に仕事をさせたい」と考え、様々な研究を進めています。なぜかというと、分子に何がしかの仕事をさせられるようになると、世界が劇的に変化する可能性があるからです。特に情報処理の分野では、私たちが研究しているフォトミック分子が注目されるのではないかと期待しています。

「まだ世界にないモノ」を作ることができる!

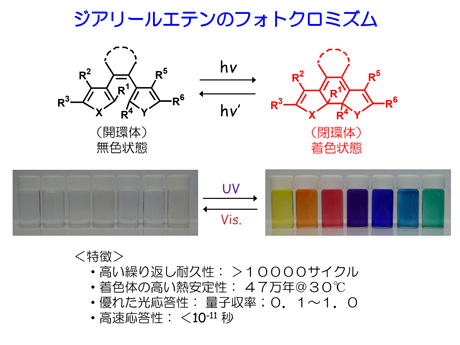

Q:フォトクロミック分子の中でも、深港先生は「ジアリールエテン分子」を専門に研究をされています。その特徴は?

世界でもっとも使われているフォトクロミックは「アゾベンゼン分子」というもので、私が所属している研究室でもアゾベンゼン分子もよく研究に利用しています。

一方、私自身がメインとして研究に利用しているのは「ジアリールエテン分子」です。ジアリールエテン分子は、私が九州大学の学生だった頃の恩師が発見したものです。私はそれを発展させて研究しています。ジアリールエテン分子のフォトクロミズムには「高い繰り返し耐久性」「着色体の高い熱安定性」「優れた光応答性」「高速応答性」という特徴があります。特に、先ほど述べた、ひとつの分子に情報を記録させるような応用には、この分子がもっとも適していると考えられています。また、熊本大学に着任してからは、このジアリールエテン分子をナノメートルという大きさの集合体にすることで、ひとつの分子だけではできないような機能を持つ新しい材料ができるのでは……と探索していて、最近、いくつかの新しい現象を見つけ始めているところです。

まずは手を動かすこと。それが「結果」となる

Q:研究に対する取り組みで心がけていることはなんですか?

学生さんはよく「結果がない、結果が出ない」と言うのですが、私はそれがあまり好きではないんです。望むような結果が出なかったことも「ひとつの結果」だと思っているからです。真面目に研究して望むような結果にならなかったとしても、それも大事な結果です。もっとも良くないのは「やらないこと」。特に私たちの分野は、手を動かさないと過程も結果も出ない。逆に言うと、(すごいものかどうかはさておき)やったらやっただけ結果が出てくる分野だと思います。そういった意味では、研究者全員がフェアな世界だと思います。大事なことは、そのひとつひとつの結果をどう紡いでいくかだと考えています。また、一番面白いのは、「こんなものを作りたい」と思ったら、自分で設計して作ることができること。そして作るものは「まだ世の中にないもの」がほとんどです。「自分で設計して、自分で作ることができる」「世界で初めての分子を作ることができる」、それがこの分野の大きな魅力ではないかと思っています。ですので、学生の皆さんには、とにかく手を動かして、そこから出てくる結果を良くも悪くも楽しめるようになって欲しいと思っています