いまはまだ存在しない「新しい材料・金属」を追いかけて。

Q:松田先生が研究されていることはどのようなものなのでしょうか。

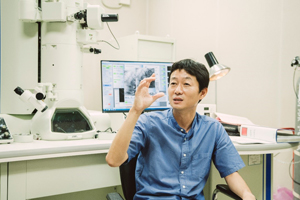

透過電子顕微鏡(TEM)で、金属のナノ構造解析を行い、材料の相変態挙動に関する基礎研究に基づき、機能性材料・構造材料の高性能化を図るとともに、新規材料の開発に向けた材料設計指針に関する研究を行っています。

物質や材料のさらなる高性能化、高機能化には原子・ナノスケールでの組織制御が極めて重要です。人に個性があるように、金属もさまざまな顔や個性を持っています。それをまず電子顕微鏡で見て、どういう風な顔をしているか、どんな組織をしてどういうものが出来上がっているのか、また「この組織を少し変えたら異なる特性が出るのではないか」と、電子顕微鏡で見たものを、新しいものに材料開発する……という研究を行っています。

専門的に説明すると、まず『Zr基およびHf基合金におけるマルテンサイト変態の発見と微細構造解析』、『巨大ひずみ加工による形状記憶合金の組織変化』、そして『相変態を利用したB2型金属間化合物の高延性化』の3つが研究概要となります。

「マルテンサイト」をキーワードに、金属の形状記憶を研究中。

Q:マルテンサイト変態とは具体的にはどのような現象なのでしょうか。

マルテンサイト変態とは、合金(特にニチノール(Ni-Ti)やFe-C鋼など)において結晶格子中の各原子が拡散を伴わずに協働的に移動することにより、新しい結晶構造となる変態のことを指します。この『マルテンサイト』というのをキーワードに新しい材料を作っています。Ti基およびZr基形状記憶合金のマルテンサイト相において、当研究室では世界で初めて『逆位相界面状(APB?like)組織』を観察しています。これはマルテンサイト変態に起因したものであり、普遍的な組織と定義できるため、現在マルテンサイト変態を有するあらゆる材料についてこれら組織の調査と解析を行っているところです。現在は、高温に変態点がある合金を探し当てたので、あとは形状記憶がどういう風に示すのかを探り出そうとしているところです。

金属の面白いところは「1+1」が2ではないところ。

Q:相変態というのはどのような現象のことを指しているのでしょうか。

金属の結晶構造は、変形する時,原子同士のつながりが切れてしまいます。原子のつながりが崩れると異なる顔になるのですが、わたしたちはこれらが変化するとき、金属の特性記憶が違う方向に移行しても、ある条件を満たすと元に戻る……という研究をやっています。たとえば原子が崩れてバラバラに動いたら、元の位置を記憶していないので、当然ながら元の状態に戻れない。しかし原子同士が手を取り合って、お互いの位置を確認しながら、少しずつ横に動いたり斜めに動いたりすると、ある条件を満たしたとき、原子同士が手を繋いでいる状態なので、元に戻ることがある。それらを電子顕微鏡で確かめながら、微調整をしつつ行っています。100℃以上だったら原子がこんな風に並んでいて、常温だったらこんな風に並んでいる。ではこれがどういう関係になるのか、こういう関係が特性につながっているから、これらをつなぐためにはこのような現象を与えればいいのかもしれない……など試行錯誤しながら新しい「材料」を作ることを目指しています。

金属の面白いところは、「1+1=2」にならないところなんです。1に1を足したら3とかそれ以上になることがある。特性同士を合わせることを「合金化」と言うのですが、両方の特性を併せ持つだけでなく、それよりはるかにすぐれた特性を示すことがあります。私たちは、そのような研究を行い「夢の材料」を追いかけているんです。そして、それこそがこの研究のもっとも興味深いところ。大げさに言えば、ノーベル賞に一番近い分野の研究をしているのではないかとも思っています。これまでの歴史も、アルミの合金でジュラルミンというのができ、それから飛行機が発達しましたし、ジョットエンジンを開発するために新しい材料が必要になったので、ニッケル基耐熱合金というものが誕生しました。「材料が世の中を大きく変える起爆剤になる」という信念のもとに、何十年、何百年先になるかわからないのですが、「これまでにない新しい材料を見つける、作り出す」ことを目的に研究しているところです。

熊本大学の金属研究分野は、世界中から注目をされています。

Q:先生たちの研究で、世の中ががらりと変わるものが生まれるかもしれないのですね。

私たちの研究室の方針は「世界初となる新しい現象や合金を発見しよう!」、そして「教科書に載る(残る)研究を目指そう」なんです。

熊本大学の金属研究は、世界的に見てもかなり進んでいると思います。当研究室もウィーン大学やイタリアの大学とも共同研究を行なっているのですが、中国や韓国よりもはるかにわたしたちの研究のほうが進んでいます。この分野で突出した研究者たちが熊本大学に集まっているので、企業からも「熊本大学工学部材料・応用化学科」は非常に注目度が高いことは事実です。

もちろん失敗も多く、未知数の組み合わせや調整があるので、思い通りにならないことの方が多いのですが、望んでいた結果が出なかったとしても、それも成功のヒントになりえるという楽しさがある。学生たちはその部分も伝えています。

私たちは、「企業がやれないことをやらなくてはいけない」という使命が根幹にあります。金属の分野は未知数ではありますが、なにかひとつでも発見できれば、世界ががらりと変わるかもしれない。最終的なゴールは「世の中に立つ」。研究者はもちろん、学生たちにもそんな「夢のような材料」を発見するチャンスがある。そこが一番ワクワクします。