従来の金属製よりも高性能な「新ヒートパイプ」の開発を。

Q.小糸先生の研究テーマを教えてください。

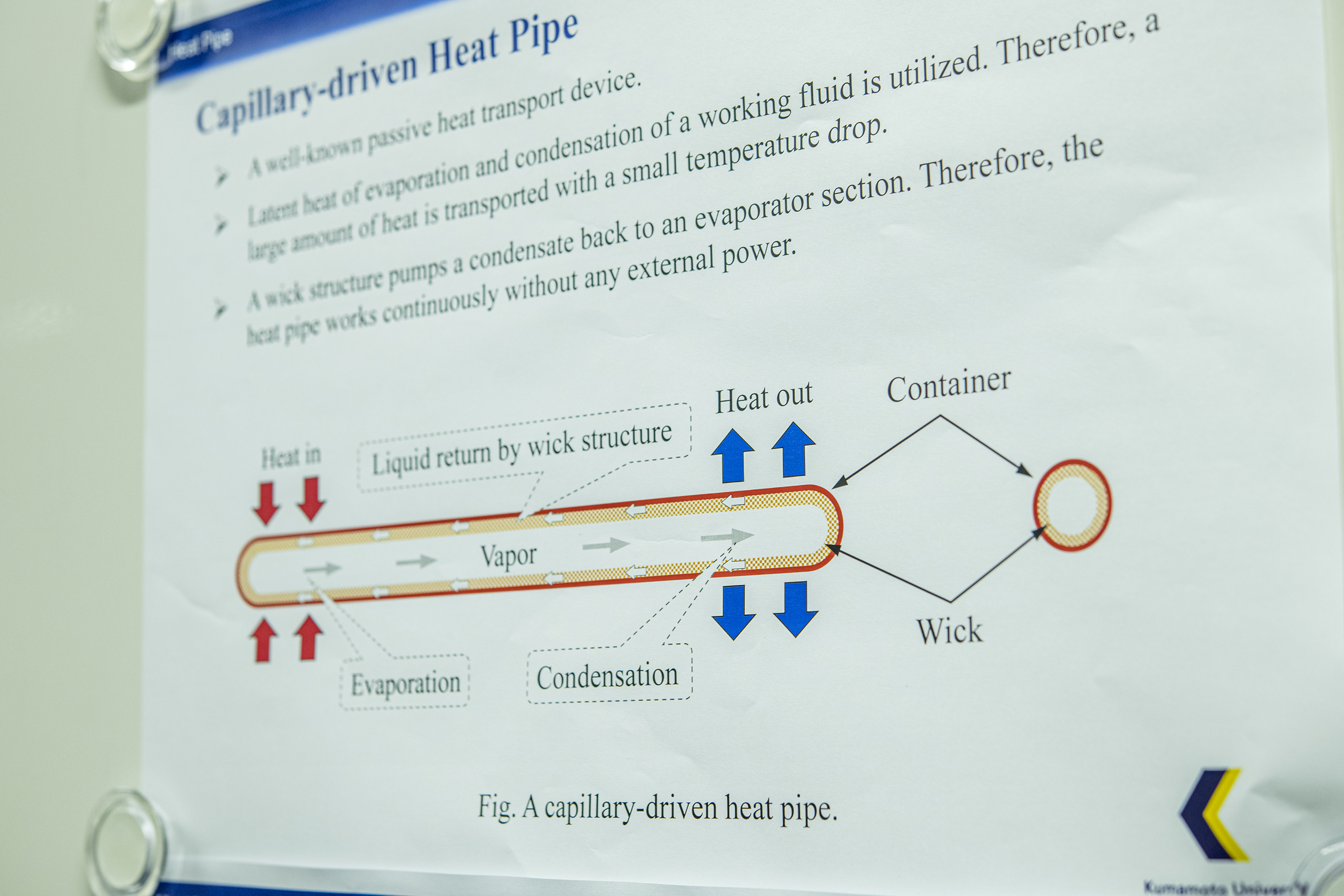

「熱エネルギーを無動力で高速輸送する研究」を行っています。熱エネルギーを無動力で高速輸送するデバイスを『ヒートパイプ』と呼んでおり、当研究室では総じて「ヒートパイプに関する研究」に取り組んでいます。

Q.ヒートパイプの歴史、そして小糸先生が研究されているヒートパイプについて教えてください。

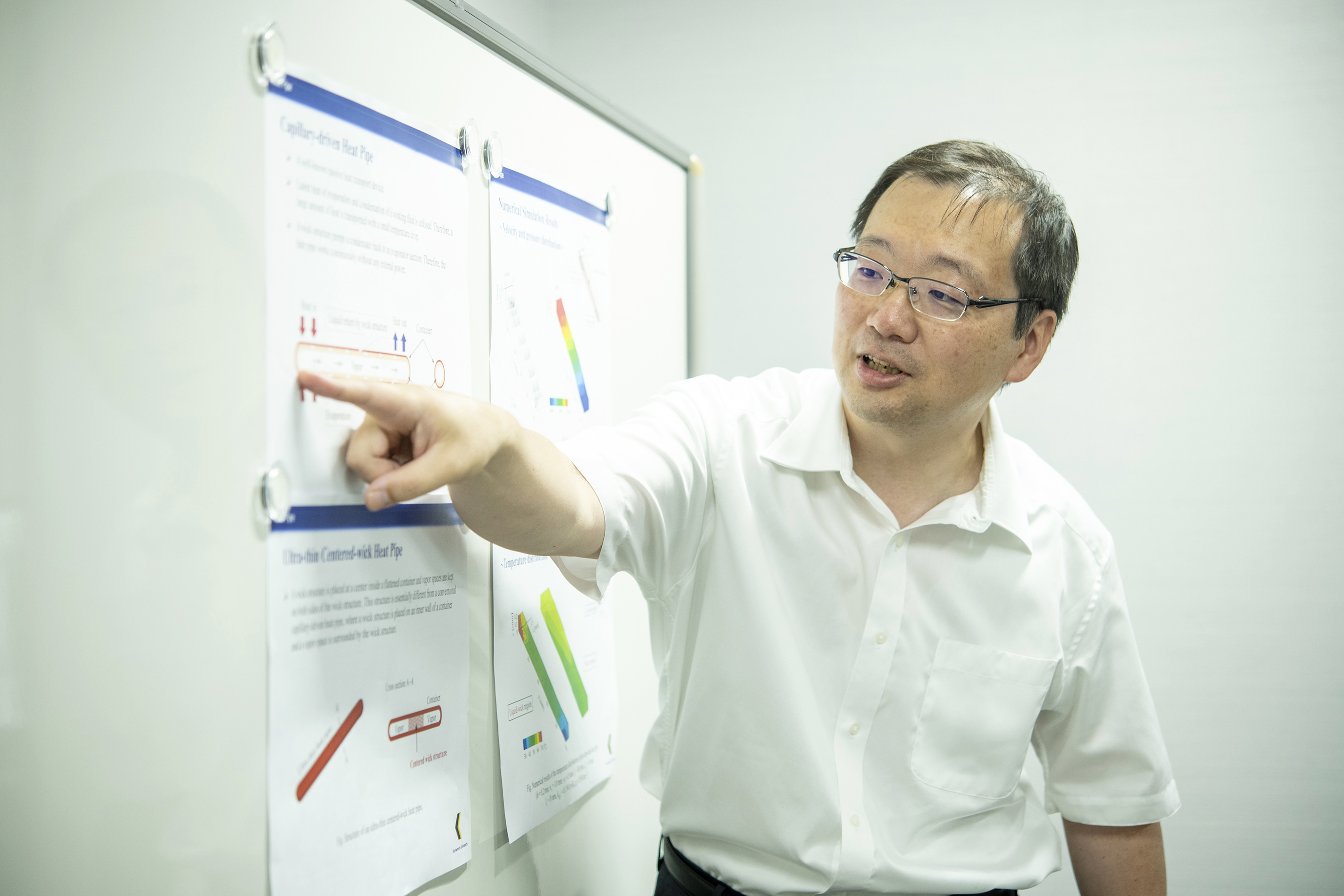

ヒートパイプ自体は昔からある技術です。1940年代にアメリカで特許が出願され、1960年代に『ヒートパイプ』と命名されました。当時はアメリカとソ連が宇宙開発を競い合っていた時代で、ヒートパイプの技術は人工衛星の熱対策などに活用されました。以降は産業機械や自然エネルギー利用などにもヒートパイプが実用され、普段使っているコンピュータやスマートフォンなどの電子機器の熱対策にも広く活用されています。

通常のヒートパイプは金属で作られているのですが、私たちが目指しているのは「金属製よりも何倍も早く、瞬間的に端から端まで熱を伝えるプラスチック製のヒートパイプ」の開発です。

Q.金属製のヒートパイプはどんな点が問題になっているのでしょうか。

金属製のヒートパイプが使える場合は何の問題もありません。

例えばパソコンやスマートフォンなどの電子機器の開発現場では、機器の性能向上に伴う発熱量の増大によって、高速で熱を逃がす技術が求められています。動画を見ているうちにパソコンやスマートフォンがどんどん熱を帯びて、動画の再生速度が遅くなったり…という経験はありますよね。このように電子機器は発生した熱をどんどん逃がしていかないと性能が悪くなります。このためヒートパイプが使用されていますが、電子機器に使用されているヒートパイプは金属製です。

このように金属が使用できる環境下では金属製のヒートパイプで問題ありませんが、熱に関する問題は電子機器以外にも山積しており、企業の方からも様々な相談をいただいています。中には重量制限や耐食性、絶縁性などが求められ、金属が使用できない環境下の熱問題もあります。私たちの研究では「金属が使用できない環境下での熱問題」を対象としています。

様々なものが一気に軽量化する「プラスチック製ヒートパイプ」。

Q.そのためにプラスチック製のヒートパイプなのですね。

はい。プラスチックを使用すると軽くて耐食性や絶縁性のあるヒートパイプを作ることができます。

ところが、言うのは簡単ですが、プラスチックでどんな風にヒートパイプを作ればいいのか、それ自体の情報がないのが現状です。特に、ヒートパイプを作る際には、中に入れる作動液の選定が重要になるのですが、どのプラスチックとどの作動液の組み合わせがヒートパイプに適しているのか情報がありません。これまでは「ヒートパイプは金属で作る」というのが基本的なコンセプトでした。つまり、プラスチック材料でヒートパイプを作るということは基本的には誰もしないんです(笑)。それを研究・開発しているのが当研究室。新しいヒートパイプの形態としてのプラスチックという選択肢の可能性、そのための情報をつくり出していくために研究を進めています。

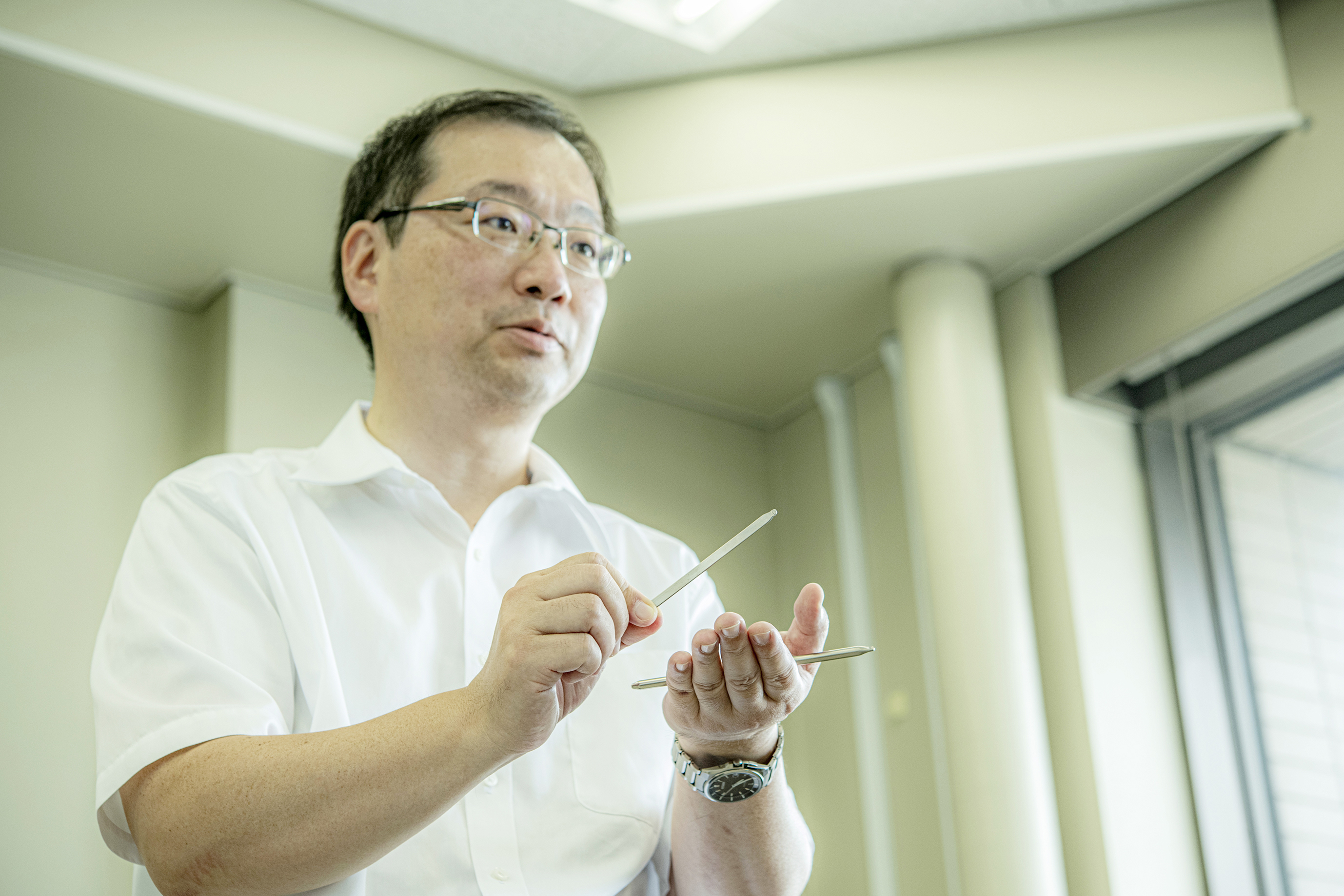

Q.「プラスチック製ヒートパイプ」の他に、「センターウイック式超薄型ヒートパイプの開発」にも取り組まれているとお聞きしました。センターウイック式とはどんな形状のヒートパイプなのでしょうか。

通常のヒートパイプはチューブ型です。しかしチューブ型は太いため、例えばスマートフォンの中に組み込むことはできません。そこでヒートパイプを「超薄型化」するために、内部の蒸気空間の中心部にのみウイックを設置するセンターウイック方式が提案されています。

しかし、ウイックの設置場所が変わるとヒートパイプ内の作動液の流れが変わります。ヒートパイプ内の現象も変わってきます。この点をヒートパイプの設計にどのようにフィードバックさせればいいのか、理論が無く、これが課題となっています。

この課題に対して、当研究室では、センターウイック式ヒートパイプの上半分を透明のプラスチックにして内部の現象を可視化し、実験を行っています。可視化実験では、例えば作動液の量やウイックの設計を変えて現象を解析し、通常のヒートパイプとの相違点を確認しています。最終的には、センターウイック式超薄型ヒートパイプの設計理論として実験結果をまとめ上げ、さらに、ヒートパイプの薄型化の「限界」にも挑戦したいと考えています。

Q.3Dプリンターも使用されているとお聞きしました。3Dプリンターを使用してヒートパイプを作ると、何がどのように変わるのでしょうか。

ヒートパイプの形状の自由度が大きくなります。ヒートパイプは限られた空間内(狭くて複雑な空間など)で使用を求められることが多くあります。形状の自由度が大きくなることによって、これまでよりも自由自在に、効果的にヒートパイプを空間内に配置させることができます。現在はプラスチックの3Dプリンターを使っていますが、将来的には金属の3Dプリンターも活用していきたいと考えています。

「踏んでも壊れないスマホ」が登場するかも!?

Q.小糸先生の研究において、最も大きな目標は何ですか?

軽量化や耐食性、絶縁性以外にも、プラスチックで狙っているのは「曲がる」ということなんですよ。フレキシブルに曲がるヒートパイプができたら、例えば「踏んでも壊れないスマートフォン」が登場するかもしれません。今のスマートフォンは金属でできているため、上から踏むと壊れてしまいますよね。しかし柔軟性があるプラスチックで作れたならば踏んでも壊れることはありません。プラスチックの特長を活かすことができれば、このような製品が可能になるわけです。「柔軟性を有するヒートパイプ」というのも私たちの研究の視野に入っています。

失敗もデータです。次の一手のヒントにしましょう!

Q.「研究の道に進もうかな」または「ただいま研究中」の学生さんたちに、何かアドバイスをお願いします!

研究に取り組んでいると様々な困難に直面すると思います。当然、思ったような結果にならず「失敗した」ということも度々あります。でも、その「失敗」から学ぶことも多いものです。失敗はしてもいい。でも「なぜ、うまくいかなかったのか」をきちんと検証して、次に結びつけること。これは研究ではもちろん、社会の現場でも大切なことです。

実は「実験に失敗」というのはないんですよね。実験で不本意な結果が出たとしても、それもまた実験結果であって、確固たるデータなのです。重要なのは「本質的な原因をおさえて次に繋げることができるかどうか」です。

また、失敗を何度も経験すると「自分にはこんな癖があるな」など、行動や思考のパターンが読めてくるようになります。そうすると次の一手の出し方がうまくなっていくものです。失敗や空回りの仕方がうまくなるというか(笑)。失敗の仕方を軽減できたり、あるいは回避することができるようになります。

私自身も若い時よりも壁の乗り越え方がうまくなってきたなと思います。行き詰まったら研究のアプローチを変えてみるなど、回避策、対応策ができるようになりました。

失敗も確固たるデータです。失敗から学び、常に前向きで頑張ってください!