形は似ていても性質が異なる鏡像異性体。

――入江先生の研究内容を教えてください。

私の主な研究テーマはキラルな有機化合物(有機分子)の合成と応用です。特に螺旋状にねじれたキラル有機分子の創製に焦点を当てています。キラル分子とは、鏡に映した形が元の形と重ならない、という特徴をもつ分子のことです。一方のキラル分子とその鏡映しの関係にあるキラル分子は、互いに鏡像異性体といいます。また、ちょうど右手と左手の関係に似ていることから、これら鏡像異性体はそれぞれ右手体・左手体と区別されてよばれることもあります。

鏡像異性体は形がそっくりですが、例えば医薬品として使用すると、それぞれまったく異なる作用を示すことがあります。これは、ごく簡単に説明すると、人を含む生物の細胞が多種多様なキラル分子から成るためです。細胞は、“キラルな薬(有機分子)”に対して、それが右手体か左手体かによって感じ方が違うのです。これを、両手を使って分かりやすく例えてみましょう。私(細胞)が握手しようと右手を差し出したとします。相手(薬)が右手を差し出せば握手ができますが、左手を差し出したら握手はできませんよね。つまり、キラル分子を医薬品として応用するときには、望みの薬効を示す方の鏡像異性体を選択することが不可欠です。医薬品に限らず、キラル有機分子は様々な機能性物質への応用が期待されています。キラル分子の右手体と左手体を自在に作り分けること(不斉合成)は、有機化学のみならず、物質科学や生命科学において極めて重要な課題なのです。

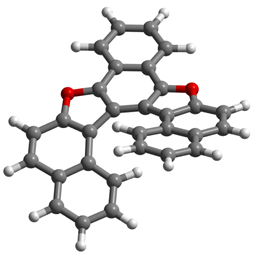

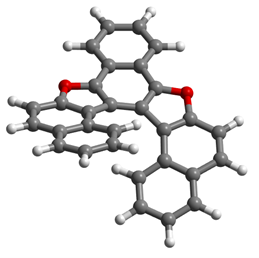

らせん状にねじれたキラル分子(グレーは炭素、白は水素、赤は酸素原子を表す)。Aは左巻きの鏡像異性体、Bは右巻きの鏡像異性体。

さて、高校生は化学の授業で不斉炭素原子をもつキラルな有機分子について学びますが、不斉炭素原子をもたないキラル分子もあります。自然界には植物の蔓やカタツムリの殻のように右巻き・左巻きにねじれた“キラルな形”を数多く見つけることができますよね。目に見えない分子の世界も同様で、原子の並びがねじれることで分子はキラルになります(分子不斉をもつ)。その一例として上図に示したのは、私たちの研究室で合成された螺旋状にねじれたヘリセン(helicene)というキラル有機分子の一種です。私はこの美しい形にずっと魅了され続けています。そして、美しい分子には優れた機能が宿ると信じています。私たちの研究室では、キラルなヘリセン分子を合成するとともに、不斉触媒(不斉合成反応の触媒)として応用することを目指して研究を進めています。キラルなヘリセン分子の合成と応用は未開拓の研究分野であり、無限の可能性があります。自分たちのキラル分子で科学の新たな扉を開き、その先にある景色を見るために、私たちは挑戦を続けています。

恩師との偶然の出会い、その誠実さに惹かれて。

――入江先生は高校生または大学生時代はどんな毎日を過ごされていましたか。またどのようなきっかけがあってこの分野を選ばれたのでしょうか。

理数系が得意だったので高校1年生の頃は数学者になりたいと思っていたし、2年生では宇宙物理学者に憧れていました。最終的には3年生で習った有機化学の授業が非常に面白く、大学は理学部化学科に進むことを決めました。大学進学後は、先生の話が面白くて興味を引く講義を受けては、その先生の専門分野や研究室に惹かれるという過程を繰り返しました。有機化学を専門にしようと思ったのは、学問に対する興味はもちろんですが、先生のお人柄によるものでした。

私のボスとなる恩師との出会いは、図書館の書庫でした。当時学生実験のレポートを書いていて、そのための参考資料を探しに行ったのですが、専門書がたくさんありすぎてどんな本を選べばいいのかさえわからない状態。その時、先生らしき方がそばにいらっしゃったので「レポートの参考になる本を探しているのですが、どの本が良いでしょうか」と思い切って尋ねてみました。「では、ついてきて」とおっしゃるので先生のあとを追っていったら、「これがいいよ」とある一冊の分厚い本をポンと渡されたのです。それがなんと…ドイツ語で書かれた本(笑)。しかし、先生はこの本がいかに便利かを大まじめに丁寧に説明されるのです。あとで分かったのですが、その先生は実はご自身の名前が冠された、後にノーベル化学賞の受賞対象となった有機合成反応を開発された著名な研究者でした(ノーベル化学賞は共同研究者のアメリカの化学者が受賞)。私はそんなことはまったく知らずに声をかけてしまったのですが、先生は学生の私にも対等に接してくださいました。その誠実さにすっかり心を奪われて、先生の研究室に飛び込みました。

オンとオフを切り替え、楽しむ時はとことん楽しむ。

――面白さを追求していった先に恩師との出会いがあったと。どんな先生と出会うかもとても重要ですよね。

そう思います。恩師は、いつも気さくに誠実に私たち学生と向き合ってくれました。だからこそ私も、忙しいからといって講義やゼミに手を抜きたくありません。学生には厳しいことも言いますが、それは学問に対してともに真摯に向き合いたいからです。その一方でオンとオフの切り替えも大事にしていて、オフの時は研究室のみんなでソフトボールやボーリングを楽しんだり飲み会を開いたりするなど、研究や実験から完全に離れてリフレッシュしています。

講義も、学生にいかに興味をもって聞いてもらうか、工夫をしているつもりです。空気を和ませようと時折ジョークを言ったりするのですが…ウケなかった時は、ものすごく落ち込みます…余計なことを言わなければよかった、と(笑)。ある人から「落語は話し方の勉強になるよ」と勧められてから、移動中などに落語を聞いて楽しんでいます。あんな風に人を惹きつける話術を身に着けたいですね。

探究心や問題解決能力を育む環境づくりを

――入江先生が恩師に導かれたように、教える側が学生さんたちとどのように向き合うかはとても大事ですよね。

そうですね。学生たちの新鮮な視点やエネルギーは、私にとって大きな刺激となり、研究に対するモチベーションを高めてくれます。実験中に「先生!狙っていたものではありませんが、こんなものができました」と見せてくれるものが、今まで思いもしなかった素敵な化合物だったりもします。私は彼らによく「実験に失敗はない」と語っています。目的のものができなくても「この反応条件ではうまくいかないという事実がわかった」ことで一歩成功へと近づくからです。

私は学生を指導するときは、単に知識や技術を伝えるだけでなく、学生たちの探求心や問題解決能力を養うことに腐心しています。指導教員の指示通りに、予定調和的に実験するだけでは良い研究者にはなれません。そのため、私の研究室ではディスカッションの場を多く取り入れ、学生たちが主体的に学問に向き合う姿勢を育むようにしています。失敗を恐れずに挑戦し、自由に意見を述べ、創造力を発揮できる環境づくりに努めています。学生たちには、自分の研究に対する自負と倫理観をしっかりもち、将来は様々な問題に対してそれぞれ独自の解を導き出すことで社会の発展に貢献する、そんな研究者になってほしいと期待しています。

また、研究成果をわかりやすく伝え、他の研究者と情報を共有しながら協力する姿勢など、コミュニケーション能力の重要性も説いています。英語への翻訳はAIがやってくれる時代になったので、まずは実験結果を日本語で論理的にわかりやすく説明する能力を身につけてほしいですね。

ゲームチェンジャーとなるキラル分子の合成を目指して!

――キラル分子の合成と応用について、今後の大きな課題は何でしょうか。

分子不斉の立体化学(右手形・左手形の原子配列)をいかに制御するかなど、学術的な課題(目標)は本当に沢山あります。実用的な側面から課題を1つ挙げると、キラル分子は総じて少量合成は可能でも大量合成が難しいということです。キラル分子の応用を考えると、効率的な合成法を開発することは重要です。この問題を解決する1つの鍵は、優れた不斉触媒の創製です。私たちの創るキラルなヘリセン分子が不斉触媒として活用されることで、有用なキラル分子が効率よく大量に合成される、そうなるといいですね。キラル分子の合成と応用は専門的な分野ではありますが、実は私たちの生活に大きく関わっています。先ほど一例で挙げた創薬への貢献もそのひとつ。ほかにも農薬、液晶などのディスプレイ、有機エレクトロニクスや有機フォトニクスなど、様々な機能性材料の分子素子としての応用が期待されています。

キラル分子の研究は、化学の基礎的な理解を深めるだけでなく、生命科学や材料科学など、他の学問分野にも新たな知見や突破口をもたらします。そんな科学研究のゲームチェンジャーとなり、私たちの生活を一変させるような新しいキラル分子の創造を夢見ながら、毎日学生たちとワクワクしながら研究を進めています。