小さいがゆえに有効な化石として残るオストラコーダ

Q:田中先生のご研究内容を教えてください。

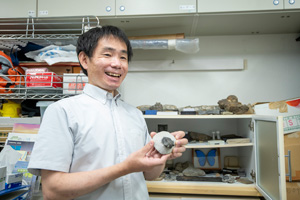

介形虫類「オストラコーダ」をメインに、「オストラコーダの分類学的・古環境学的研究」と「オストラコーダを用いた日本の古地理学的研究」、「古生物の機能形態学的・進化学的研究」を、国内外の研究者と協働しながら進めています。

このオストラコーダには以下の「5つ」の特徴があります。まず「生涯にわたり底生生活を営む」こと。オストラコーダは海底や湖底で暮らす生物です。例えばカニだと幼生期に海流に乗って浮遊し広域に移動します。一方、オストラコーダは生まれてすぐ海や湖の底に棲むため海流による拡散はほとんどなく「能動的な分散能力も低い」というのが特徴です。能動的に動いたとしても体の大きさは1ミリもないため、1年かけても50センチほどの移動です。ほかには「化石として大量に見つかる」、「約5億年前から現在まで棲息している」、「進化の研究に有効な形質が化石として保存されている」という特徴があります。

オストラコーダは5億年間生きているわりに、結構アバウトな生き方をしているんです(笑)。ナマコや魚の上に乗っていたり、貝が有機物を食べる際に巻き添えになって食べられたり。餌は海底にある有機物をなんでもいいから食べている。捕食者ではなく、また特定の捕食者もなく、食べられたとしても偶然に食べられている。「オストラコーダって何のために生きているんだろう」とも思います(笑)。存在する理由がわからない。だからこそ5億年も生きているのかもしれません。地球ではこれまで5回、多くの生物が同時期に絶滅しました。そんな大規模な絶滅イベントを乗り越えて生き続けているので、ある意味「究極の生き物」なのかもしれません。そこに魅力を感じて研究を続けています。

Q:ほかの古生物と比べてオストラコーダが「化石として残りやすい」、その理由は?

ひとつは殻がカルシウムで出来ているため化石として残りやすいということ。あと生物として「小さい」ことが重要となっています。例えば三葉虫など大きな生物だと1個体を見つけるのに大きな露頭を掘り込んだりして、結構な時間と労力を要するのですが、オストラコーダは砂を100グラム集めると 300個体ほど見つかり、統計的に処理が可能なほどたくさん採取できます。ほかの生物だと丸ごと化石で見つかる事は少ないのですが、小さなオストラコーダはほとんど形状を崩すことなく、5億年前から現在のものまで採取でき、なおかつ深海から浅海、干潟から湖といたるところで採取できます。しかも世界中に生息しているのです。そのような生き物はほかにいないのではないでしょうか。

あの「大陸移動説」を最初に証明した生物!

Q:「オストラコーダの分類学的・古環境学的研究」を具体的にご説明いただけますか。

オストラコーダは世界中で見つかっているため、さまざまな検証をすることができます。有名なところでは、ドイツの科学者ヴェーゲナー(Alfred Lothar Wegener)が「南アメリカ大陸の東岸とアフリカ大陸の西岸はつながっていたのではないか」と考え、複数の根拠をあげて「かつて大陸はひとつだった」と提唱しました。それを最初に証明した化石がオストラコーダなのです。オストラコーダは環境に応じて殻が硬くなったり棘を持ったりと、地域により微妙に異なる特徴を持ちます。ところが淡水に生息する同じ特徴のオストラコーダが同時代のアフリカと南アメリカから出てきたため、ヴェーゲナーの提唱通り、かつて大陸はひとつだったのではないかと考えられていたのです。

八代から祇園山まで伸びる細長い地質帯で、日本の成立ちが解明される?

Q:「日本の古地理学的研究」は、いまお話いただいたことの日本版ですか。

そうですね。ただ2億年より前の大陸の配置は、現在でも一致した見解がありません。例えば中国は2億年前、南中国と北中国が合わさってひとつになったと言われています。それ以前は左右に分かれていたという説もあり、大陸近くにあった日本は、南北どちら寄りだったのかが解明されていないのです。珊瑚の化石だと「南に近い説」が有力、腕足類の化石だと「北に近い説」が有力になっています。しかしそれらの化石は幼生期が遊泳するタイプなので、正確なデータとはなりにくいのです。

一方、オストラコーダは幼生期も底生なので、どちら寄りだったかが正確に判明できます。オストラコーダで調べると、4億年前頃は、日本は南中国に近かったのではないかと考えられます。それ以後ある時点で、北中国と繋がるはずです。現在はそのピンポイントの地層を探しているところです。

実は熊本県八代の山地に、古生代(4億年前)から新しい時代(約2億5000年前)が連続している地層があり、そこを調べれば「日本がかつてどこにあったか」がわかるのではないかと予測しています。八代市と氷川町の境、立神峡や美里町あたりの地層で、日本のすべてが解明できる可能性があるのです。ほかの地域では「古い時代の地層しかない」、または「古い時代と新しい時代はあるけれど、その中間の地層がない」など情報が不完全なのですが、八代から高千穂にかけては古生代から新しい時代の地層が連続して揃っている、非常に貴重な地域なのです。

Q:熊本は日本の層序学や古生物学を研究するうえで、重要な地域となりそうですね。

そうですね。九州は研究材料がとても多いんです。私が熊本にきて驚いたのが、日本だと絶滅したと思われていたいわゆる大陸遺存種が残っていること。オストラコーダも、中国にのみ存在する種が、普通に八代海にいるんです。ほかにも5000万年前の干潟の地層が現在の干潟のすぐ近くにあるため、現在の干潟や生物を調べながら、5000万年前の干潟の上を歩いたり当時の化石を採取することができます。こういう現在と遠い過去を直結させて学ぶことができるのは日本では熊本だけなのです。

上2枚の写真:オストラコーダのサンプリング風景。ソリネットという採集道具を用いて海底の表層堆積物を採取し、その場でふるい通しします。

災害の履歴を教えてくれる貴重な生物

Q:オストラコーダで「鎌倉時代の津波に関する情報が解明した」とあります。災害の履歴もわかるのですか。

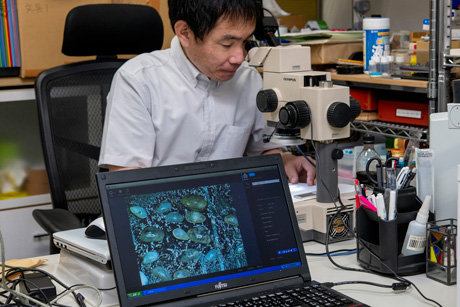

微化石の利点のひとつに、「少ない試料で大量に個体を抽出できる」というのがあります。それを活用して、災害履歴を辿ることが可能です。鎌倉津波について調べていた研究チームが「貝の化石情報だと年代が合わない」ということで、私がチームに参加して介形虫の情報を提供しました。すると、介形虫の殻で測定された年代値が、まさに鎌倉で起こった1495年の津波あたりと一致したのです。津波は海から押し寄せ、引くときに陸のものをさらっていきます。その影響が見られて、田んぼにしかいない介形虫の殻と、海中にしかいない介形虫の殻が一緒に出てきたのです。淡水の介形虫は保存が良く、まだキチン質の表皮も残っていました。淡水の介形虫は、間違いなく引き波のときにさらわれて溜まったものでした。

過去の津波や高潮で、上下の地層で異なるものが採取されると、その群集を評価して「どの程度の深さの砂が押し寄せてきたか」が定量化できるため、「いつ津波や高潮が起こったのか、津波や高潮起源の堆積物がどこからきたか」などを解明することができます。過去の災害履歴を調べるためにも、介形虫類は役立つのではないかと思っています。

2020年7月の九州豪雨は記憶に新しいと思いますが、実はあの豪雨の前日に偶然にも介形虫のサンプリングをしていました。九州豪雨から2ヶ月後に同じ場所でサンプリングをしたのですが、たった2ヶ月でオストラコーダの群集の構成が異なっていました。一度変化したら、以前の状態に戻るには一年近くかかります。このデータを蓄積していくと、災害などが起こった時、元の環境に戻るには「おおよそ何年かかる」と予測がつくため、それらを考慮して他のインフラを整えることができます。つまり、災害復興の目安にも役立つのではないかと考えています。

Q:田中先生は2021年4月にNHK総合『ダーウィンが来た!』にご出演されています。

実は日本でカンブリア紀の古生物を研究しているのは私だけなんです。それで依頼があったのではないかと思います。日本の研究者は私だけ……という理由は簡単で、日本には化石を含むカンブリア紀の地層が残っていないからです。私がこの分野の研究を始めたのも、偶然イギリス人と中国人の研究者と知り合い、興味を持ったからです。現在も海外の研究者とともにこの分野を探索しているところです。

オストラコーダはとても不思議な生き物で、生態そのものも解明されていません。「何のために生きているんだろう」と言いましたが(笑)、大陸移動の履歴や災害の履歴など、現在の私たちにさまざまなことを教えてくれます。研究すればするほど未知のことを教えてくれる生物だと思います。