地球上の地下水賦存量

地球上に存在する水の総量は、およそ14億km3で、そのうち約97.5%は海水(塩分を含んだ地下水も含む)が占め、 その広さは地球の2/3以上を占めています。地球の水の総量の残り僅か2.5%が淡水です。その淡水もほとんどが個体で、 南極の氷や氷河・高山の冠雪として存在します。そのうち河川・湖沼・地下水のように液体で存在する淡水は、地球上の水の約0.8%です。 その淡水のほとんどは地下水で、河川などの水の量は、0.01%程度と極めて少ない量でしかありません(図1)。

被圧地下水と不圧地下水(自由地下水)

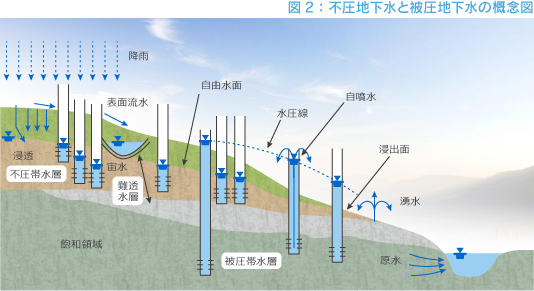

地層は、水理的に水の流れやすさによって、帯水層、不透水層、難透水層に分けられます(図2)。

- 帯水層:

- 砂礫層などの堆積層や亀裂性岩盤など透水性が高く、 地下水を大量に胚胎していて、その移動性が高い地層を帯水層といいます。

- 不透水層:

- 地下水の移動性が帯水層中とくらべて無視できるほど小さい地層で、 帯水層の基底を形成する基盤岩層や細粒粘土層がこれに相当します。

- 難透水層:

- シルトや砂混じり粘土などからなり、帯水層と不透水層の中間的な性質を有します。 難透水層の上位と下位に帯水層がある場合、上下の帯水層で急激な地下水の汲み上げがあると、帯水層中の地下水だけでは補給が間に合わなくなり、 難透水中の地下水が絞り出されます。この結果、難透水層が収縮して、いわゆる地盤沈下が発生します。

また、被圧地下水や不圧地下水をつくり出している水文地質構造は以下のとおりです。

- 加圧層:

- 透水性が低い難透水層は、下位に位置する帯水層中の地下水を被圧させる働きを有することから、 このような難透水層は加圧層と呼びます。

- 被圧地下水:

- 帯水層の上位に加圧層が存在するか否かによって、 地下水の性質は大きく異なります。加圧層の存在により地下水が被圧している帯水層は被圧帯水層と呼ばれ、被圧帯水層中の地下水を被圧地下水といいます。

- 不圧地下水:

- 一方、上位に加圧層が存在せず地下水が被圧していない帯水層は不圧帯水層と呼ばれ、 不圧帯水層中の地下水を不圧地下水といいます。不圧地下水は、自由地下水面をもち、 地表からの涵養や地下水の揚水などにより自由地下水面は自由に変動できますが、加圧層で上面が覆われている被圧地下水には自由水面は存在しません。

しかし、被圧帯水層にストレーナを設けた井戸では、井戸孔内の水位は地下水の水圧に応じて加圧層下面より高く上昇します(図2中の水圧線参照)。 このような水位を結んだ面は、被圧地下水の流動ポテンシャルとなることから、ポテンシオメトリック水面と呼ばれています。 このポテンシオメトリック水面が地表面より高いところでは、被圧地下水は井戸より自噴します。このような帯水層を自噴帯水層と呼んでいます。 熊本地域の具体的事例として、江津湖(写真1)と阿蘇カルデラ内(写真2)の自噴井の写真を示します。

- 宙水:

- 連続性がなく、局所的に分布する粘土層などの不透水層や難透水層の上面に形成される小規模な地下水体を宙水と呼んでいます。 井戸を掘って地下水が出てきても、汲み上げるとすぐに枯れる場合があります。

参考文献 …

日本地下水学会/井田徹治(2009):『目に見えない巨大水脈 地下水の科学』講談社,267p.

新井 正・佐倉保夫(1980):最近の江川の異常水温について.ハイドロロジー,10,397-407.

新井 正・横畠道彦(1990):徳島県江川付近の地下水の温度と流動.地理学評論,63(A),343-355.

島野安雄・永井 茂(1995):日本水紀行(9)四国地方の名水.地質ニュース,486,45-55.

榧根 勇・田中 正・嶋田 純(1980):環境トリチウムで追跡した関東ローム層中の土壌水の移動.地理学評論,53,225-237.

日本地下水学会編(2001):『21世紀の地下水管理 雨水浸透・地下水涵養』理工図書,160p.